Севастополь

Знакомство с городом

Статья №1

Самые красивые места и главные достопримечательности

1. Графская пристань

Причал в пределах городской черты, украшенный классическими террасами и ротондами. В 1783 году на этом месте располагалась деревянная пристань с многочисленными портовыми постройками. В первой половине XIX века ее превратили в парадный фасад военного порта, украсив декоративными элементами и античными статуями. На Графской пристани располагаются мемориальные доски, установленные в честь российских императоров.

2. Херсонес Таврический

Руины древней античной колонии, некогда процветавшей на берегах Крымского полуострова. В те далекие времена Крым назывался Тавридой, а богатый и процветающий греческий полис был центром цивилизации и культуры. Предположительно, Херсонес был основан в V веке до н.э. и просуществовал до XIII-XIV вв., пока не был уничтожен кочевниками. Первые раскопки на территории города были начаты в XIX веке. В XX столетии на основе находок был воссоздан облик древнего Херсонеса.

3. Диорама «Штурм Сапун-Горы»

Одно из крупнейших произведений батальной живописи, расположенное на Сапун-горе неподалеку от Севастополя. Диорама находится в полукруглом здании, со смотровой площадки внутри помещения можно рассмотреть все детали композиции. На картине изображены события 7 мая 1944 года (операция по освобождению Севастополя), когда отряды Приморской армии штурмовали подступы к Сапун-горе.

4. Музей панорама «Оборона Севастополя»

Панорамная картина высотой 14 метров, расположенная в круглом экспозиционном зале начала XX столетия. Полотно повествует о событиях Крымской войны 1853–1856 гг. Создатель шедевра Ф.А. Рубо запечатлел сражение на Малаховом кургане, произошедшее 6 июня 1855 года. Панорама писалась в Мюнхене. К работе были привлечены студенты Баварской академии художеств и несколько немецких живописцев.

5. Памятник затопленным кораблям

Монумент, расположенный на набережной Севастополя. Он считается важным символом, его изображение присутствует на городском гербе. Обелиск воздвигли в память о судах, которые были специально потоплены в Севастопольской бухте в 1854-55 гг. для того чтобы преградить англо-французскому флоту подступы к городу. Эти события происходили во время Первой обороны Севастополя в период Крымской войны.

6. Малахов курган

Мемориальный комплекс, призванный увековечить в памяти события Крымской войны и Великой Отечественной войны. Дважды в истории войска держали героическую оборону Севастополя и отстояли город от врага. На Малаховом кургане размещены памятники командующим и мемориальные доски с именами героев обоих войн. Для жителей города это место является очень почитаемым и почти священным.

7. Башня Ветров

Вентиляционная башня в античном стиле, возведенная в середине XIX века для нужд Морской библиотеки. Сооружение выстроено в виде восьмигранника и украшено барельефами, изображающими персонажей греческой мифологии. Каждая из сторон башни символизирует направление ветра. За образец была взята афинская Башня Ветров постройки I века до н.э. Морская библиотека сгорела во время пожара 1955 года, но Башня устояла и до сих пор украшает город.

8. Театр Черноморского флота

Театр был создан в 1932 году по указу маршала Ворошилова, он стал одним из первых военных профессиональных театров Советского Союза. Труппа давала представления не только на сцене, но и на кораблях. На подмостках театра в основном ставились произведения военно-морской и революционной тематики. Сцена не прекращала работу в период Великой Отечественной войны, несмотря на то, что во время бомбежек уничтожались костюмы и декорации.

9. Дворец детства и юности

Когда-то по всему СССР работали Дворцы детского творчества, где дети могли развивать свои таланты, ходить в кружки и секции, заниматься научными изысканиями или учиться интеллектуальным играм. С распадом страны эти заведения постепенно закрылись. В Севастополе сохранился такой уникальный Дворец детства и юности, где школьники от 5 до 17 лет могут бесплатно и с интересом проводить свободное время.

10. Севастопольский художественный музей

Памятник архитектуры конца XIX века, расположенный на проспекте Нахимова. Внутри здания располагаются три выставочные галереи, где представлены коллекции картин, графики, скульптуры мастеров различных эпох. В музее есть работы итальянских художников эпохи Возрождения, представителей Фламандской школы живописи, а также французских, русских и немецких живописцев XVIII-XX столетий.

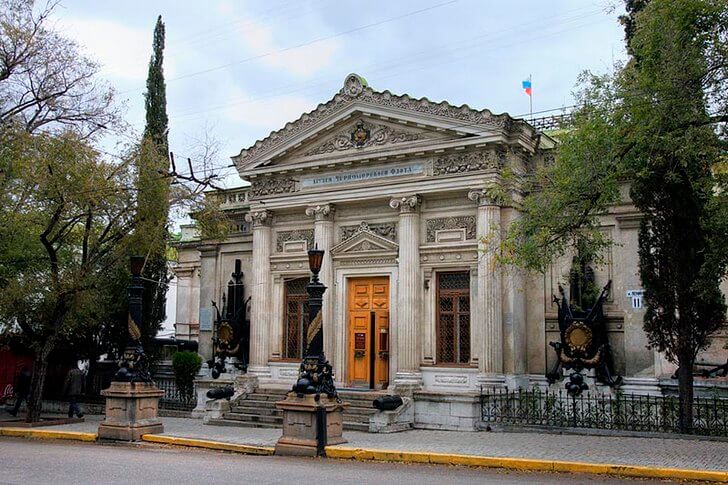

11. Военно-исторический музей Черноморского флота

Обширная коллекция, посвященная истории русского черноморского флота со времен Русско-турецкой войны 1884-85 гг. до современного периода. Часть экспозиции музея размещается на улице, чем привлекает внимание проходящих мимо людей. В музее хранится подзорная труба адмирала Нахимова и сабля турецкого командующего Осман-паши, побежденного в Синопском сражении. Вся коллекция располагается в историческом здании классической архитектуры.

12. «35-я береговая батарея»

Комплекс оборонительных сооружений начала XX века на мысе Херсонес. Батарея была построена для целей обороны Севастополя со стороны моря. Орудия этого комплекса могли вести круговой непрерывный обстрел по противнику, дальность стрельбы составляла более 40 км. Наружные защитные стены батареи в толщину достигали 4 метров. В 2007 году на территории был организован мемориальный музейный комплекс.

13. Михайловская батарея

Исторический музейный комплекс на северной стороне Севастопольской бухты. Защитное сооружение было построено в XIX веке и уцелело во время Первой и Второй обороны Севастополя. С 2014 года на территории размещается Морской музей, где рассказывается об истории Черноморского флота, Крымской войне, а также о Первой и Второй мировых войнах. В 30-ти залах крепости размещены боле 20 тысяч экспонатов.

14. Константиновская батарея

Фортификационное сооружение XIX столетия, охраняющее Севастопольскую бухту. Оно служило надежным заслоном на пути кораблей противника. На батарее размещалось около 100 орудий, способных вести непрерывный огонь в течение длительного времени. Во время Второй обороны Севастополя она помогала защитниками города удерживать позиции. Рядом с Константиновской батареей на краю пирса располагается белая башня маяка.

15. Объект 825ГТС

Бывший секретный объект СССР на территории Балаклавской бухты. Во времена Холодной войны о его существовании не знали даже жители Балаклавы. Здесь располагалась база подводных лодок, на которых было размещено ядерное оружие. В случае ядерной атаки по СССР эти лодки могли нанести ответный удар. До 2014 года предполагалось, что в помещениях объекта разместится музейная зона «Подземелья Холодной войны».

16. Объект «Крот»

Подземный объект, построенный в 30-е гг. XX столетия. Первоначально планировалось, что на территории разместится электростанция, но война 1941-45 гг. нарушила планы строительства. С наступлением мирного времени работы возобновились, но шли так медленно, что СССР распался, а объект закончить так и не смогли. Бетонный лабиринт находится в замороженном состоянии до сих пор, так как ни украинское, ни российское правительство не придумало ему применение.

Источник:https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-sevastopolya/

Город-герой Севастополь

Статья №2

К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. Его героическая защита от немецко-фашисткой агрессии началась 30 октября 1941г. и продолжалась 250 дней, войдя в историю, как образец активной, длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага. Захватить Севастополь сходу немцам не удалось, так как его гарнизон насчитывал 23 тысячи человек и имел 150 береговых и полевых орудий. Но затем, до лета 1942 г, они предприняли еще три попытки захвата города.

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 1941 г. Немецко-фашистская армия 10 дней подряд пытались прорваться к городу – герою силою четырех пехотных дивизий, но безуспешно. Им противостояли советские силы флота и сухопутных войск, объединенные в Севастопольский оборонительный район. В этом сражении враг потерял 150 единиц танковой техники, 131 самолет и около 15 тысяч солдат и офицеров. Вторую попытку овладеть городом гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 декабря 1941 г. На этот раз в их распоряжении было семь пехотных дивизий, две горно-стрелковые бригады, свыше 150 танков, 300 самолетов и 1275 орудий и минометов. Но и эта попытка агрессии провалилась, защитники-герои Севастополя уничтожили до 40 000 фашистов и не подпустили их к городу.

К концу весны 1942 г, немцы стянули к Севастополю 200 000 солдат, 600 самолетов, 450 танков и более, чем 2 000 орудий и минометов. Им удалось блокировать город с воздуха и увеличить свою активность на море, в результате чего мужественным защитникам города пришлось отступить. Несмотря на это герои-защитники Севастополя нанесли серьезный урон силам немецко-фашистских войск и нарушили их планы на южном крыле фронта.

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, когда советские воины вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточенные сражения велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с моряками Черноморского флота освободили Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, было присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 39 000 человек получили медаль «За оборону Севастополя». Звание Города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 г.

В память о героической битве при Сапун – горе, у ее подножия, в 1944 г. возвели обелиск Славы. На самой горе также находится мемориальный комплекс, увековечивший доблестную память о героях-освободителях Севастополя. Обелиск Славы - уходящий в небо 28-метровый монумент, облицованный серым гранитом стал памятником всем освободителям Севастополя. С четырех сторон пьедестала на стелах, увековечены в красном граните номера воинских частей, соединений и имена героев павшихосвобождавших город. У подножия обелиска горит Вечный огонь и звучит музыка участника битвы за Севастополь Б. Мокроусова «Заветный камень».

В 1967 г на центральной площади города имени Нахимова был воздвигнут мемориал, посвященный его доблестной обороне в годы Великой Отечественной войны. На бетонной стене памятника изображен отражающий два штыка воин-герой. Штыки символизируют два неудачных штурма противника в ноябре - декабре 1941 г. В центре мемориала находятся доски из гранита, на которых выгравированы названия боевых частей и соединений Черноморского флота, Приморской армии и севастопольских предприятий, работавших на нужды фронта.

С кораблей, стоящих на рейде, хорошо видны величественно возвышающиеся на Мысе Хрустальный обелиск «Штык-парус» и расположенный рядом памятник «Солдату и Матросу» возведенный в 2007 г. он является частью Мемориала Победы. Две фигуры - солдата и матроса застыли на высоком постаменте в едином порыве – победить. Под их ногами большая площадь, с изумительным видом на бухту и вечный огонь в виде пятиконечной звезды обрамленный венком.

3 ноября 1977 г. в честь вручения городу герою ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», на мысе Хрустальный, был открыт обелиск «Штык-парус». Монумент выполнен в виде стилизованного паруса и штыка из монолитного железобетона и альминской плитки. 40 метровая стела - страж морских рубежей и символ боевого содружества флота и армии. На мемориальных стенах постамента, как страницах истории изображены драматических эпизоды обороны Севастополя. Символично, что при установке памятника найдены орудия времен крымских сражений, они заняли почетное место рядом с обелиском.

Поднявшимся, по ступеням лестницы Малахова Кургана, взору открывается памятник лётчикам Восьмой Воздушной Армии, сделавших более десяти тысяч героических вылетов и уничтоживших свыше ста самолетов врага. Установлен памятник в 1944 г. участниками освобождения Крыма, солдатами под командованием капитана А.А. Силина. На вершине гранитного постамента, обновленного в 1995 г. серебристый макет самолета ЯК-3. Кажется, что еще мгновение, и он оторвется от гранитных плит и взлетит в небо.

Еще один памятник посвященный героям авиаторам-черноморцам на проспекте Генерала Острякова был установлен в 1981 г на средства личного состава ВВС ЧФ. За подвиги и самоотверженность 61 летчик был удостоен звания Героя СССР. Они шли на таран, топили корабли врага, уничтожали вражескую технику. Высоко в небо взлетают пилоны, как след от двигателей истребителей, их стилизованные макеты высоко парят над землей. Скульптурную композицию окружает мемориальная стена Славы. На граните высечены имена 1297 летчиков – черноморцев погибших в сражениях за Севастополь.

Моряки - подводники внесли свой большой вклад в достижение Победы. В 1983 г - на улице Героев Севастопольцев был установлен памятник подводникам – черноморцам. Оригинальная скульптурная композиция в виде рубки подлодки с фигурами «морских витязей» на мостике и постамент, погруженный в бассейн с водой. На заднем плане мраморная плита с номерными знаками затонувших подлодок, а по периметру мемориальные таблички с именами героев - подводников. В 2000 г. список был дополнен именами моряков-севастопольцев погибших на подводных лодках «Комсомолец» и «Курск».

Много солдатских жизней спасли медицинские работники, участники обороны и освобождения Севастополя. К 35-ой годовщине начала обороны города был открыт памятник военным медикам, который символично расположился возле больницы № 1 им. Пирогова, военно-полевого хирурга Крымской войны. На трехступенчатом пьедестале стоит камень с высеченным барельефом раненого бойца, одной рукой сжимающего автомат, другой обхватившей шею сестры милосердия, заботливо склонившейся над ним. Памятник сделан из гранита розового цвета – символа жизни, тепла.

В годы Великой Отечественной войны важными операциями по обороне освобождению Крыма и Севастополя руководил адмирал флота Н.Г. Кузнецов. Севастопольцы помнят и чтят героя СССР, видного военного деятеля. В 2000 г. на красивой площади Большой Морской улицы был установлен памятник знаменитому адмиралу. На высоком прямоугольном пьедестале из гладкого камня - аналога базальта возвышается бронзовый бюст адмирала в парадном мундире.

Самые трагические события происходили на линии обороны города. К концу осени 1941 г. Крым был под немцами, лишь г. Севастополь стоял неприступной крепостью. В п. Любимовка вход в город немцам преграждала 95-я стрелковая дивизия и 30 артиллерийская береговая батарея. Полгода держала «тридцатка» врага на границах города и пала в июне 1942 г. На месте захоронения полторы тысячи безымянных матросов и солдат установили надгробье из камня накрытое каменным флагом Военно-Морского флота, с возложенной каменной бескозыркой. Такие памятники трогают душу драматичностью происхождения и реальными судьбами людей.

Жизнь Севастополя и его вклад в Победу в Великой Отечественной войне невозможно представить без боевых действий на море. В 1979 г. на спуске набережной Приморского бульвара был установлен памятник - Памятный знак боевым Кораблям эскадры, отличившимся в походах, против фашистских захватчиков. Торжественная арка с бронзовой плитой и названиями кораблей обрамлена колоннами и увенчана рельефным изображением линкора Севастополь. У основания, на граните, карта Черного моря с городами - героями. Слева, на бронзовой плите перечислены корабли, удостоенные почетного звания – «гвардейский». Справа, орденоносцы – корабли, награжденные орденом Красного знамени.

Трагическая глава истории Отечественной войны - оборона Севастополя. В 1942 г., когда город был в руках врага, художник А.А. Дейнеко написал драматическую картину «Оборона Севастополя» посвященную героизму и отваге моряков. Небо в красном зареве и облаках черного дыма, разрушенная набережная и смертельная, жестокая схватка двух противоборствующих сил. Величественный образ черноморца со связкой гранат в руках и моряков, самоотверженно идущих в штыковую атаку – символ мужества и воинской доблести.

Славная история г. Севастополя отображена в его Гербе, утвержденном в 1969 г. Выполнен он в форме геральдического щита разделенного диагональю на две части. В нижнем углу на голубом фоне цвета моря памятник «Затонувшим кораблям» - память в камне о Крымской войне. Верхний угол белого цвета как инкерманский камень, из которого построен город, украшает золотая звезда – медаль за героическую оборону Севастополя. Сочетание белого и синего традиционны для Севастополя, как естественны белые полоски на синем матросском гюйсе.

Символ г. Севастополя, гордый памятник «Затопленным кораблям» – память и дань трагическим событиям 1853 г. – 1854 г. Ради спасения города адмирал Нахимов приказал затопить свои корабли, не дав судам врага закрепиться на рейде. В 1905 г. в Севастопольской бухте был установлен памятник. Над волнами поднимается утес с выбитым в граните пьедесталом. На нем, как мачта корабля, возвышается диоритовая коринфская колонна с бронзовой капителью. Над ней распростер крылья двуглавый орел в царской короне и венком славы в клюве. Напротив памятника к стене набережной прикованы немые свидетели событий - якоря с затонувших кораблей.

Источник: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php

Хозяева Черноморского неба

Статья №3

Что значит советский воздушный флот!

Когда Черноморцы грознее, чем буря,

Летят на врага с поднебесных высот!»

гвардии сержант ВВС ЧФ Б.Н.Зубов,

«Гвардейцы»

В свое время Адольф Гитлер утверждал: |

|

За период Великой Отечественной войны советские летчики не раз опровергли его слова. Яркий тому пример — отчаянная битва авиации Черноморского флота за Севастополь. Высокое летное мастерство штурмовиков сочеталось с отвагой и храбростью, ни одна группа не возвращалась на аэродром, не выполнив задание и не поразив цель. После сражений даже солдаты Вермахта признавались в невероятной выносливости, стойкости и в непревзойденной ловкости советских летчиков.

Из воспоминаний ефрейтора Гельмута Клаусмана: |

|

С начала наступления на Крым была развернута активная работа Черноморской авиации. Помогая наземным войскам, наши штурмовики, истребители, бомбардировщики по несколько раз в день совершали боевые вылеты.

Жители Севастополя испытали огромную радость, увидев в небе советские самолеты, да еще в таком количестве, что «в небе не было свободного места». Получая информацию только из гитлеровской пропаганды, они даже не представляли, что за такое короткое время Советский Союз смог создать мощную авиацию, в том числе и военно-морскую.

Одним из ее ярких представителей был опытный летчик, гвардии майор Илья Иванович Ильин. Службу в ВМФ он начал еще в 1933 году. Выполняя задания командования, ему не раз приходилось проявлять смелость, инициативу и решительность, пренебрегая опасностью и не щадя своей жизни.

Из воспоминаний генерал-майора А.А.Казаряна: |

|

За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

3 мая 1944 года в боях за Севастополь Илья Иванович Ильин погиб.

Чтобы спастись от налетов Советской авиации, немцы прикрывались мирными жителями, согнав их на баржи.

Хранитель фондов музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Андрей Могила рассказывал: |

|

Еще одной тактикой защиты неприятеля был непрерывный шквальный огонь. В траншеях, на улицах города, на пристанях и баржах гитлеровцы устанавливали малокалиберные зенитные пушки и пулеметы. Огонь они вели не прицельный, а по квадратам, стараясь заполнить небо разрывами снарядов. Но наших летчиков эта сложная обстановка в воздухе не останавливала. Они по-прежнему наносили комбинированные удары с воздуха по водному транспорту противника и занятой им береговой линии, а также блокировали аэродромы врага.

Против массированного заградительного огня ПВО противника наши летчики использовали различные тактические приемы. Одним из них было так называемое топмачтовое бомбометание.

Из воспоминаний бывшего штурмана 30-го разведывательного авиаполка Черноморского флота В.И.Коваленко: |

|

Первыми освоили топмачтовое бомбометание летчики 13-го гвардейского Краснознаменного полка. Очень скоро этот метод стали повсеместно применять летчики и других авиаполков. Так, в начале мая 1944 года воздушная разведка по рации передала, что курсом на Севастополь идет неприятельский караван в составе двух транспортов водоизмещением по 3-4 тонны, одного миноносца и двух сторожевых катеров. На перехват вылетели три группы наших штурмовиков. Корабли обнаруженного в заданном квадрате каравана, завидев опасность, сбавили ход и стали сбиваться в кучу, создав тем самым плотный заградительный огонь. Гвардии капитан Н.И.Николаев, гвардии старший лейтенант Н.В.Пысин и гвардии лейтенант А.Е.Гургенидзе разделили обязанности между своими группами. Расправу с вражескими зенитками взяла на себя группа гвардии капитана Николаева.

Самолеты стремительно атаковали зенитки противника, подавляя их пушечно-пулеметным огнем, отгоняя немецких артиллеристов от орудий и прижимая их к палубе. Как только небо очистилось от зенитных разрывов, настало время для группы гвардии старшего лейтенанта Пысина.

Сам командир и ведомые им летчики буквально поднырнули под первую группу самолетов, выходивших уже из атаки. Задачей этой группы было не дать обескураженным немцам и румынам придти в себя после первых атак. Пысин, перейдя в пике, открыл огонь из пушек и пулеметов. Выйдя из пике на очень низкой высоте, летчик сбросил серию бомб. Две из них взорвались прямо под кормой транспорта. Подбитый двумя бомбами корабль потерял ход и, накренившись, стал тонуть. Следом, используя тот же прием, гвардии младший лейтенант Михаил Казаков потопил сторожевой катер.

Третья группа штурмовиков, ведомая Гургенидзе, прикрывала выход товарищей из атаки. Она совмещала это с бомбометанием и пушечно-пулеметным огнем.

В небе над Черным морем немецкие летчики не чувствовали себя хозяевами. Чаще всего они производили только одну атаку и немедленно уходили на большой скорости, стараясь избежать встречи с нашими самолетами. Учитывая вражескую тактику, наши истребители действовали методом свободного поиска. Суть этого поиска, как можно больше разгромить вражеских судов, и производился он далеко за линией фронта.

Герой Советского Союза майор Н.Ф.Краснов говорил о свободном поиске: |

|

Сам Николай Федорович часто вылетал на свободную "охоту" в составе группы самых опытных летчиков. Не раз, выполняя задания командования на трофейных «Мессершмиттах», захваченных на немецких аэродромах, он наводил страх на вражеские войска.

За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях, Николай Краснов был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени и медалями. 4 февраля 1944 года ему было присвоено звание «Героя Советского Союза».

Наша авиация непрерывно блокировала немецкие коммуникации, наносила воздушные удары на фашистские суда по рейду от Севастополя к Румынии. Важную роль в обнаружении целей играли летчики 30-го отдельного морского разведывательного авиационного полка (ОМРАП) под командованием полковника Христофора Александровича Рождественского.

Высокая требовательность командира и методичность воспитания личного состава позволили ему в боевых условиях сколотить полк, способный решать задачи по разведке любой сложности, как на коммуникациях, так и в тылу противника. Сам Рождественский служил примером для личного состава в выполнении боевых задач, за период боевых действий произвел 30 боевых вылетов.

Из воспоминаний бывшего штурмана 30-го разведывательного авиаполка Черноморского флота В.И.Коваленко: |

|

В результате ведения воздушной разведки морских коммуникаций ОМРАП было обнаружено 500 конвоев, уничтожено свыше 50 плавединиц. В воздушных боях с самолетами противника личным составом полка сбито 15 немецких самолетов. Произведено 38 тысяч плановых аэрофотосъемок.

Из вестника фронтовой информации ТАСС: |

|

Фронтовая разведка

Статья №4

Долгое время действия фронтовой разведки Черноморского флота, как в ходе обороны Севастополя, так и в последующем освобождении Крыма, оставались практически неизвестными. А между тем вклад разведчиков был огромен. Достаточно вспомнить, что экономическая составляющая плана «Барбаросса», так называемая «зеленая папка» Геринга, была добыта именно фронтовой разведкой Черноморского флота и впоследствии послужила одним из доказательств преступлений нацизма на Нюрнбергском процессе. Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны с части документов были сняты грифы «совершенно секретно», и операции, проведенные моряками-диверсантами, стали известны. Одним из засекреченных героев был мичман Черноморского флота Федор Федорович Волончук.

Будущий разведчик родился 21 мая 1910 года в Таганроге. В 1921 году его семья перебралась в село Студенок Сумской области. После окончания семилетки Федор Федорович успел поработать молотобойцем, кузнецом, а также шахтером. В 1930 году Волончук добровольцем ушел служить в Военно-Морской Флот. Первым местом службы для него стал крейсер «Червона Украина» Черноморского флота. С первых дней службы во флоте его жизнь оказалась неразрывно связана с морем и Севастополем.

Осенью 1941 года, когда Севастополь был полностью блокирован немецко-румынскими войсками с суши, штабом флота было принято решение о создании специальных диверсионно-разведывательных отрядов. Федор Федорович Волончук стал командиром одного из таких отрядов.

На первое боевое задание группа нашего героя отправилась, когда фронт готовил Керченско-Феодосийскую десантную операцию. Ночью 6 декабря 1941 года Волончук в составе разведгруппы высадился на одной из пристаней Евпатории. Сняв часовых, отряд разделился. Часть бойцов направилась на вражеский аэродром, а Федор Федорович с другими своими бойцами — в полицейское управление города. Не поднимая шума, бойцы Волончука добрались до намеченной цели и ворвались в здание, а на обратном пути наведались и в полевую жандармерию. Во время операции были захвачены ценные документы, арсенал, и освобождено свыше 120 человек, которых немцы содержали в местной тюрьме. Самое удивительное, что при этом отряд не обнаружил себя. Через несколько часов обе группы благополучно вернулись на пристань, где их ждали корабли. В ходе рейда были получены ценные знания о системе немецких укреплений, захвачено 12 «языков», в том числе один унтер-офицер, ликвидировано более 10 немецких солдат и офицеров, среди которых был помощник начальника евпаторийского гарнизона. Полученные группой Волончука документы впоследствии позволили полностью раскрыть немецкую агентурную сеть в Евпатории.

Возвращаясь с задания, краснофлотцы бутылками с зажигательной смесью подожгли пирс и стоявшие у причала немецкие корабли, а также склад с зерном. Только на рассвете немецкое командование узнало о случившемся. В погоню была поднята авиация, но наши корабли смогли, прикрываясь туманом, уйти от погони.

Из воспоминаний Федора Федоровича: |

|

8 декабря 1941 за мужество и личную смелость, проявленные в ходе специальной операции, мичман Федор Федорович Волончук был награжден медалью «За Отвагу».

Уже через четыре дня после успешного налета на Евпаторию группа Волончука получила новое задание. Теперь разведчикам предстояло вести наблюдение за Ялтинским шоссе и передавать в штаб сведения о передвижении немецких войск. Вечером 10 декабря группа высадилась около поселка Кастрополя. Найдя надежное укрытие недалеко от шоссе, бойцы приступили к выполнению задания. Утром велось наблюдение, а ночью совершались нападения на немецкие колонны. За две недели наша диверсионная группа уничтожила свыше 10 машин противника и добыла массу важных документов. В завершении операции, одев форму немецких регулировщиков, бойцы Волончука смогли перенаправить несколько автоколонн противника в тупик, где они были уничтожены нашей авиацией. Немецкое командование, выведенное из себя наглостью краснофлотцев, устроило настоящую охоту за разведчиками. Группа с боями начала отход к Севастополю. Из шести человек разведывательного отряда до города добралось только четверо. В 1978 году на месте действия разведотряда, у автобусной остановки «Кастрополь», была установлена мемориальная доска.

В конце января 1942 года бойцы Федора Федоровича получили новое задание — уничтожить вражескую дальнобойную батарею, с которой немцы ежедневно обстреливали центр города.

Задача была крайне сложной, фактически невыполнимой: бойцам предстояло в темноте преодолеть минное поле шириной почти километр. При этом детонация хоть одной мины полностью срывала всю операцию. Но отряд справился и с этой задачей. Пройдя минные заграждения, разведчики ножами сняли охрану, а потом и расчеты орудий. Затем они заминировали и подорвали батарею. Немцы организовали погоню за дерзкими диверсантами. Волончук приказал разделиться и пробиваться к Севастополю небольшими группами. В ходе прорыва отряд Волончука потерял двух человек: одного раненым и одного убитым.

После падения Севастополя Волончука направили на Кавказ. В ночь на 6 октября 1942 года разведчики во взаимодействии с бойцами 174-го горнострелкового полка смогли захватить важный опорный пункт противника на Умпирском перевале.

Летом 1943 года Федор Федорович возвратился в Крым. Теперь его задачами стали разведка и организация партизанского движения на полуострове.

Из воспоминаний Волончука: |

|

До 1944 года Волончук находился в Крыму, собирая разведданные и готовя подполье к будущему наступлению наших войск. В освобождении Крымского полуострова и родного Севастополя Федор Федорович участвовал в составе партизанского отряда.

25 сентября 1943 года уже младший лейтенант Волончук был награжден одной из высших боевых наград — орденом «Красного Знамени». |

|

После освобождения Крыма и Севастополя Федор Федорович продолжил службу в Черноморском флоте.

После окончания Войны Волончук жил в Севастополе, для освобождения которого он сделал так много. В июне 1960 года Волончук вышел в запас. В 1961 году вышла его книга «По тылам врага», приоткрывшая нам некоторые тайны героических действий фронтовой разведки флота в годы Войны.

3 февраля 1984 года легендарного разведчика не стало. Похоронен он недалеко от Севастополя в поселке Дергачи. За годы службы Волончук награжден множеством орденов и медалей, в том числе: орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя» и многими другими.

Источник: http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-sevastopolya/frontovaya-razvedka/